Zuverlässige Backups sind entscheidend, um Datenbanken im Bedarfsfall schnell und möglichst vollständig wiederherstellen zu können. Ganz gleich, ob es um Archivelogs, inkrementelle oder vollständige Sicherungen geht – wenn der Ernstfall eintritt, entscheidet ein aktuelles und funktionierendes Backup über die Einsatzfähigkeit. Dabei ist insbesondere die Einhaltung der Recovery Time Objective (RTO) von zentraler Bedeutung: Sie definiert die maximale Zeitspanne, innerhalb derer Systeme nach einem Ausfall wiederhergestellt sein müssen, um betriebliche Nachteile zu vermeiden. Ein durchdachtes und verlässliches Backup-Konzept, das diese Anforderungen erfüllt und kontinuierlich überwacht wird, ist somit unerlässlich.

In der Praxis zeigt sich, dass der Überblick über den Backup-Status mehrerer Oracle Datenbanken schnell unübersichtlich werden kann. Es gibt natürlich zahlreiche Möglichenkeiten Oracle Datenbank-Backups zu überwachen, etwa z.B. mit Checkmk oder auch mit dem Oracle Enterprise Manager Cloud Control selbst. Oft ist man jedoch von notwendigen Plugins anhängig oder durch den gebotenen Funktionsumfang eingeschränkt. Natürlich könnte man hier auch das Low-Code-System Oracle Apex einsetzen. Aber muss es denn immer gleich Oracle sein, wenn es um Oracle geht? Eine weitere Möglichkeit kann auch ein kleines selbstentwickeltes Tool sein, das, wie hier im konkreten Fall, auf Python und dem populären Open-Source Framework Flask basiert.

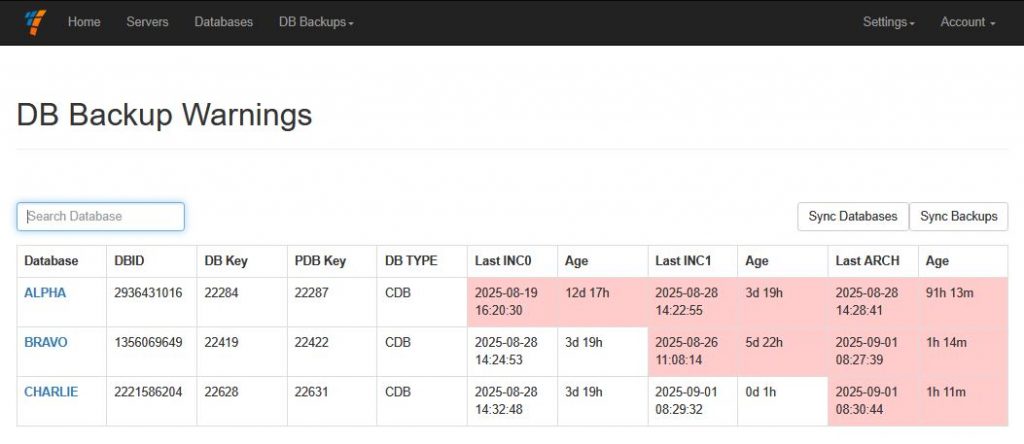

Das leichtgewichtige Monitoring-Tool lässt sich unkompliziert in bestehende Umgebungen integrieren. Ohne den Einsatz schwerer Middleware-Komponenten greift die kleine Web-Applikation direkt auf den zentralen RMAN-Catalog zu, extrahiert die relevanten Backup-Informationen und stellt diese übersichtlich im Browser dar. So erhält man in Sekundenschnelle einen klaren Statusbericht – intuitiv, transparent und effizient.

Die wichtigsten Funktionen:

- Kompakter Statusüberblick – auf einen Blick sehen, welche Backups fehlen.

- Backup-Typen im Check – Unterstützung für Archivelog-, Incremental- und Full-Backups.

- Eine kleines, integriertes Usermanagement sorgt dafür, dass nur autorisierte User Zugriff haben.

- Konfigurierbare Blackouts – geplante Wartungsfenster können berücksichtigt werden, damit keine unnötigen Warnungen entstehen.

Welche Vorteile hat der Einsatz eines solchen Tools?

An erster Stelle steht die hohe Flexibilität: Es lässt sich nahezu in jede bestehende Infrastruktur integrieren und kann durch die Nutzung von SQLAlchemy bzw. Flask-SQLAlchemy als Objekt-Relationaler Mapper (ORM) selbst unterschiedliche Datenbanken wie z.B. SQLite, MySQL oder PostgreSQL verwenden. Die dafür benötigten Module sind in einem Python virtual environment in der Regel verfügbar und einfach über pip zu installieren. Durch den objektorientierten Ansatz kann der Funktionsumfang bei Bedarf relativ einfach den eigenen Anforderungen angepasst und erweitert werden. Denkbar sind hier z.B. Funktionen zur Ausgabe von Backup-Fehlermeldungen sowie das direkte Neustarten von Backupläufen.

Wo Licht ist, ist jedoch meist auch Schatten.

Die hohe Flexibilität einer solchen Lösung stellt zugleich einen nicht zu unterschätzenden Nachteil dar. Für die Implementierung wird entsprechendes Python- sowie Flask-Know-how benötigt. Darum gilt es, vorhandene Kompetenzen und Ressourcen zu prüfen sowie Aufwand und Nutzen sorgfältig gegeneinander abzuwägen. Einen unverhältnismäßigen Ressourceneinsatz in eine Lösung zu stecken, deren Kernfunktionen auch durch verfügbare Alternativen abgedeckt werden können, ist natürlich wenig sinnvoll. Wie so oft lässt sich abschließend sagen: „Es kommt darauf an.“

Wer mehr über das Framework Flask erfahren möchte, dem empfehle ich das Buch „The New And Improved Flask Mega-Tutorial“ von Miguel Grinberg. Wie ich finde, ein toller praxisnaher Einstieg.